中国智能航运技术与产业化发展预测

中国航海学会九届理事会常务副理事长 航海日活动组委会办公室常务副主任 张宝晨

智能航运作为世界航运发展的新趋势,正在快步向我们走来。为了把握未来和做好决策咨询,中国航海学会组织交通运输部水运科学研究院等20余家单位合作,承担了中国科协2020年下达的《中国智能航运技术与产业化发展路线图》项目。经过16个月的努力,项目完成了研究任务。今天,我来发布对于我国智能航运技术与产业化发展的预测。

预测基于四个步骤展开,一是提出与确定基本问题,二是向权威专家开展德尔菲问卷调查,三是基于调查分析处理数据,四是专家研讨提出预测和展望意见。

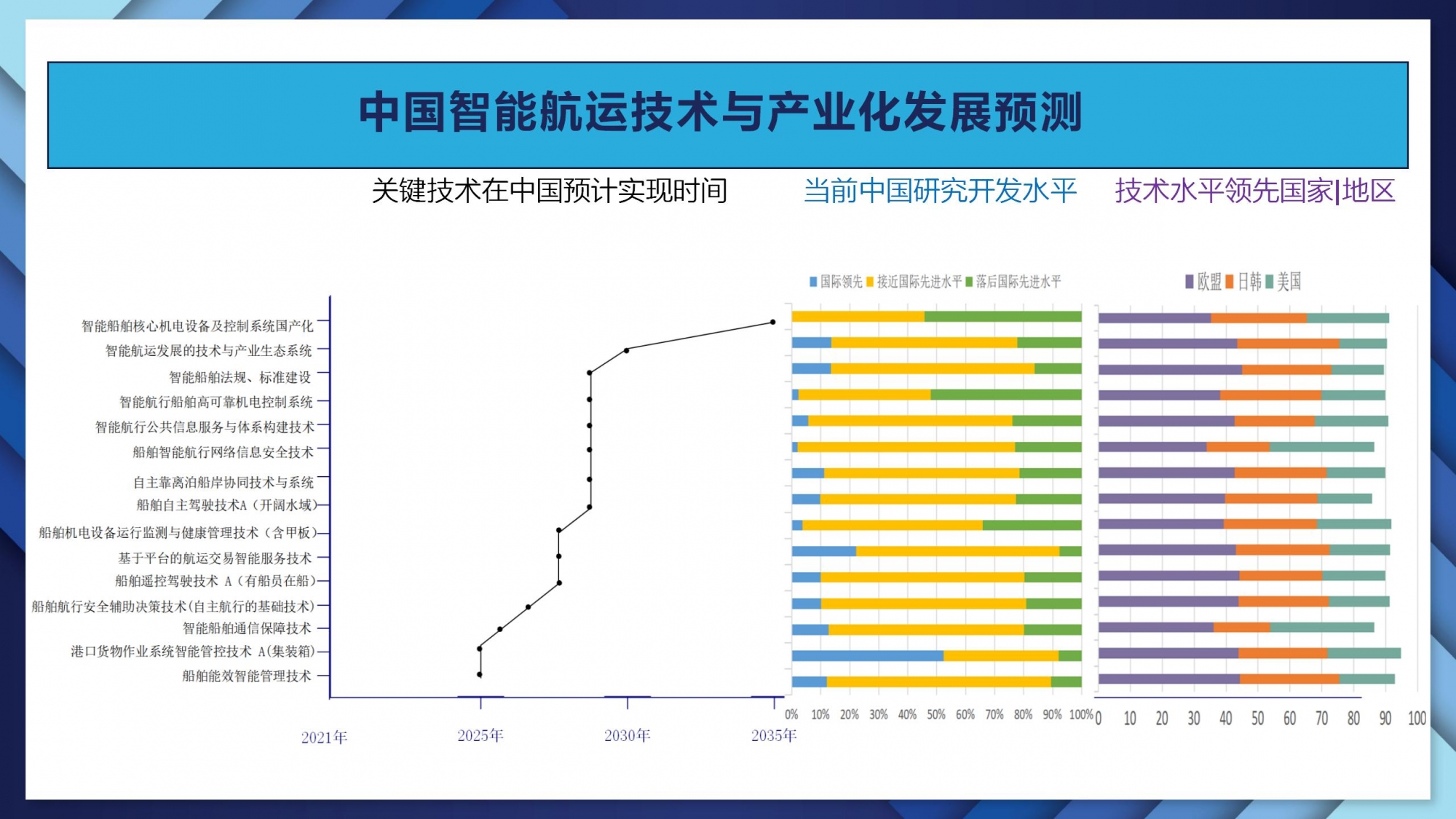

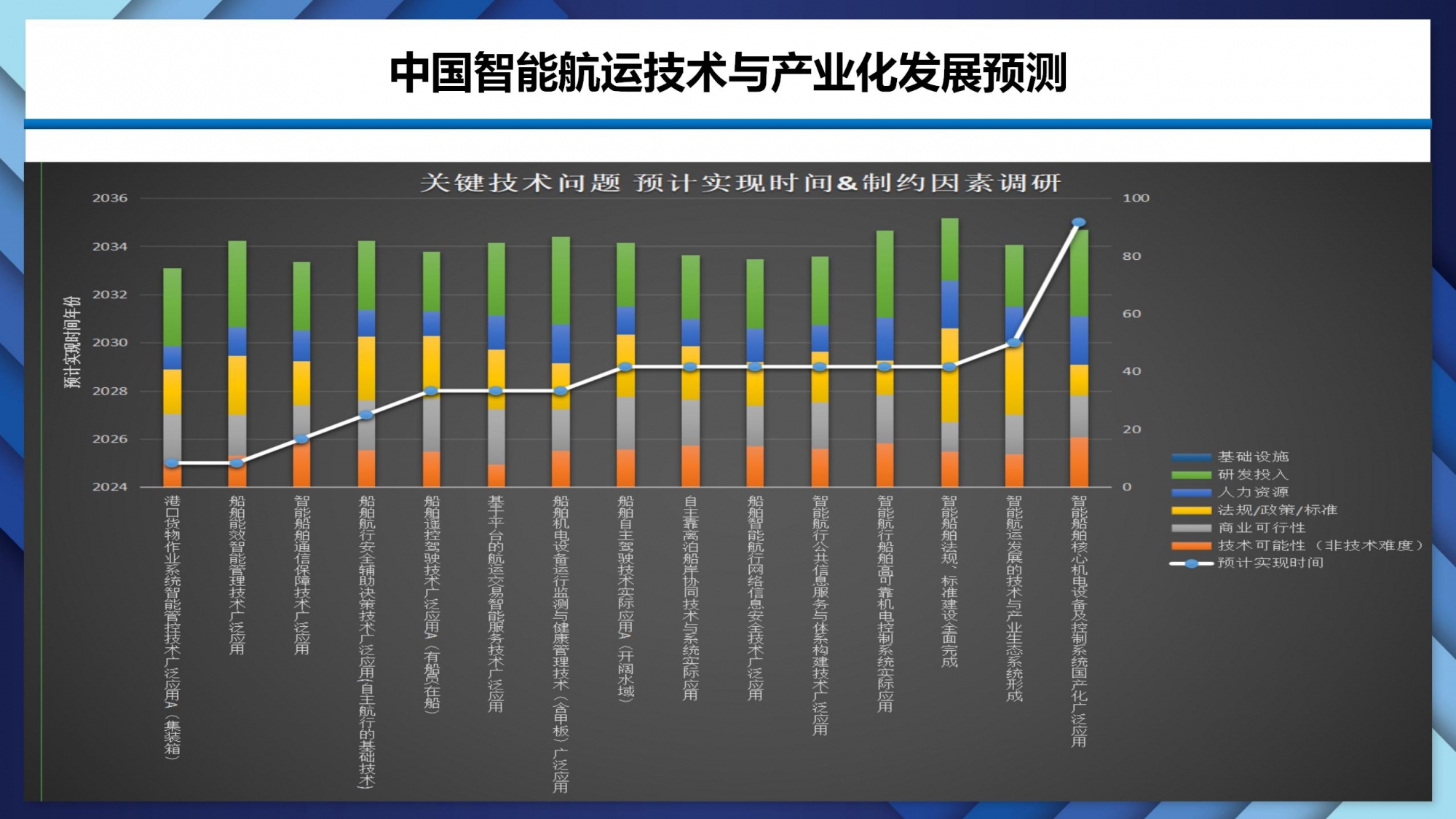

经广泛征集和反复研究论证,我们确定了现阶段我国智能航运技术与产业化发展的22个关键问题方向:如船舶航行安全辅助决策技术,有船员在船与无船员在船的船舶遥控驾驶技术,开阔水域、复杂水域、恶劣海况下的船舶自主避碰技术,港口集装箱、液体散货、干散货物装卸作业系统智能管控技术,船舶智能航行网络信息安全技术,基于平台的航运交易智能服务技术,船舶机电设备运行监测与健康管理技术,智能航行船舶高可靠机电控制技术,智能船舶核心机电设备及控制系统国产化,智能航运发展的技术与产业生态系统构建等方向,每个方向都有多个问点,如“在中国预计实现时间”、“重要程度”、 “当前中国研究开发的水平”、“技术水平领先国家/地区”以及“当前制约该关键技术发展的因素”等。

按照中国科协的规范要求,我们将这些问题提交给国内相关领域的权威专家。根据121位专家反馈的答卷,我们形成了这张预测图。

其中,预计我国在“十四五”期可以实现的关键技术占比为7.4%,“十五五”期可以实现的占比为74%,其余的18.5%都可在“十六五”期实现。在关键核心技术中, 现阶段国际领先的主要是欧盟,其次是日韩,我国在很多方面基本上接近了国际先进水平。我国进入了世界第一方阵,但基础不牢,压力和挑战较大,制约我们发展的首要因素是政策/法规/标准,其次是研发投入和基础设施条件,必须加快发展进度,努力在多方面突破核心技术,在保持自身优势的同时不断补齐短板。

总体来看,专家们对于我国智能航运技术与产业化发展的预期是较为乐观的。项目组认为,这次预测之所以较前几年比较保守的状况出现较大的变化,与国内认识和了解智能航运的程度逐步深入和国内外智能航运尤其是船舶智能航行技术发展步伐明显加快有关。

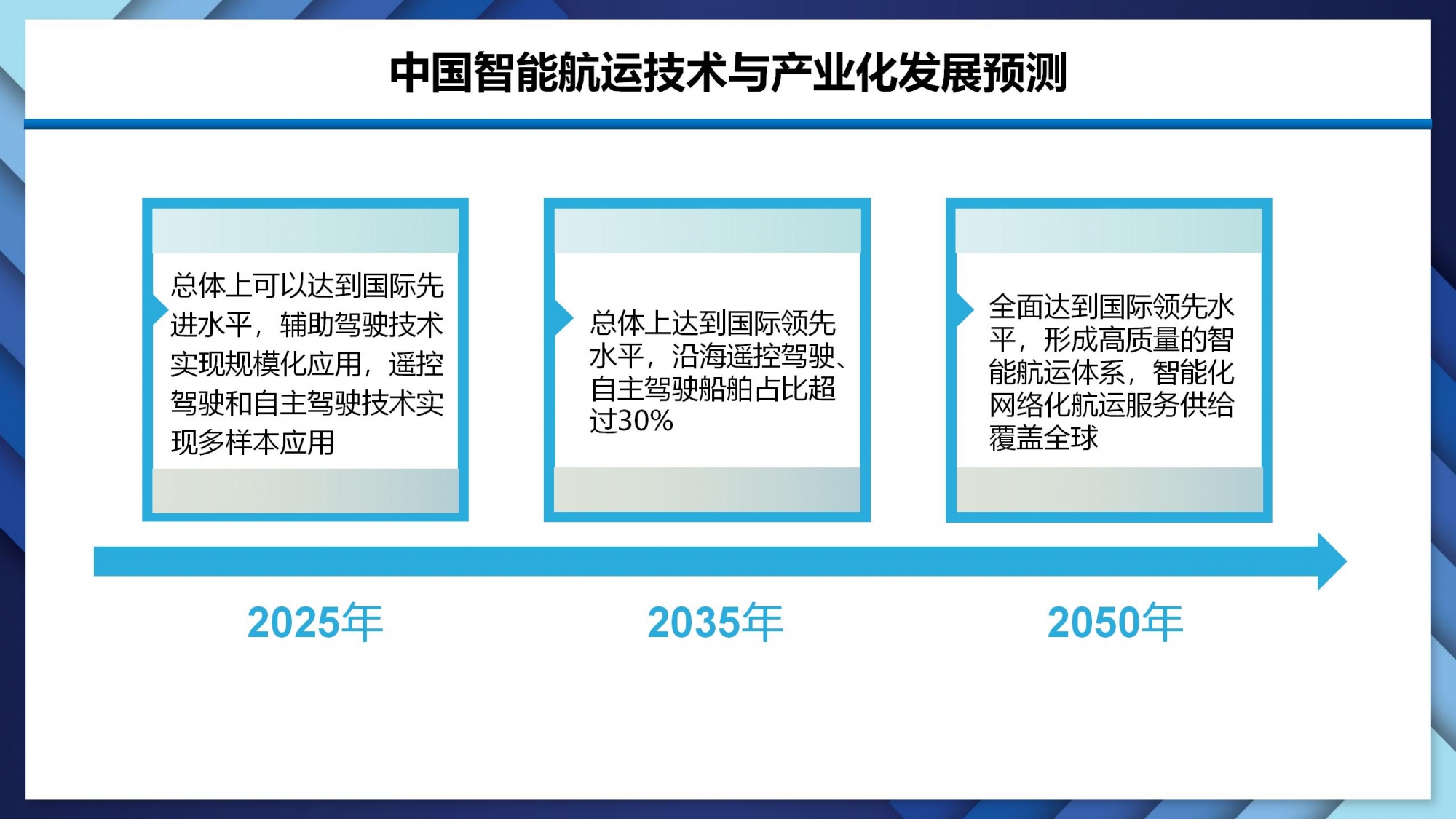

基于上述预测,如果我国能够针对制约发展的因素采取有效应对措施,可以设定以下中长期发展目标:到2025年,中国智能航运技术与产业化总体上可以达到国际先进水平,船舶智能航行法规取得重大突破,辅助驾驶技术实现规模化应用,遥控驾驶和自主驾驶技术实现多样本应用;到2035年,智能航运技术与产业化总体上达到国际领先水平,充分智能化的航运新业态基本形成,沿海遥控驾驶、自主驾驶船舶占比超过30%;到2050年,智能航运技术与产业化可以全面达到国际领先水平,形成高质量的智能航运体系,智能化网络化航运服务供给覆盖全球。

我们希望,本预测可为我国智能航运技术与产业化发展增强信心,为相关政策制定、技术研发、资源配置和资本投入提供帮助,从而助力交通强国、航运强国和海洋强国建设。