我国智能航行技术创新及应用前景

中国航海学会副理事长、国际航行学会联合会主席 张宝晨

1.智能航行技术及其价值意义

1.1.智能航行技术及其体系架构

船舶智能航行是运用现代通信、感知和人工智能等技术,减轻驾驶员劳动强度,或通过改变驾驶形态使船舶航行减少或脱离人的干预的技术形式。

智能航行包括辅助驾驶、遥控驾驶和自主驾驶等三种基本模式。辅助驾驶包括两种情形:一是视觉增强,即通过智能感知系统使驾驶员超越裸眼视力和/或传统导航设备的感知能力,更早、更远、更精准地判断航行环境态势,从而减少航行安全风险的技术与方法;二是决策支持,即运用智能感知和自主避碰等技术,实时对航行风险和避碰局面做出持续性判断并对驾驶员给出避碰建议的技术与方法。遥控驾驶也包括两种情形:一是有驾驶员在船的遥控驾驶,是指船舶通常由岸基遥控中心的操作员操控,船上的驾驶员除发挥监督、提醒作用外,也保持待命并在紧急情况下接管船舶操控;二是无驾驶员在船的遥控驾驶,是指船舶完全由岸基遥控中心的操作员操控。自主驾驶也包括有驾驶员在船和无驾驶员在船两种情形:有驾驶员在船的自主驾驶是指船舶由自主航行系统操控,驾驶员在船监视或待命并在需要时接管船舶操控;无驾驶员在船的自主驾驶是指船舶完全由自主航行系统操控,也就是纯机器驾驶或全自主航行。

船舶智能航行是体系化的技术组合。从智能控制理论的角度来讲,智能航行技术体系包括感知、决策、执行三个分支;从智能航行基本模式角度来讲,如前所述,它包括辅助驾驶、遥控驾驶、自主驾驶三个分支。这两个都是狭义的智能航行技术体系。

广义的智能航行技术体系是从船岸协同控制的角度来讲的,包括智能航行核心技术、智能航行支持技术和智能航行管控技术等三个分支,每个分支又包括多项具体技术,如支持技术包括无线通信、船岸协同、网络安全、电子海图、船端信息集成平台、岸端信息支持等。

无论智能航行技术体系分支如何划分,每个分支及其具体技术都可能由共性关键技术和特有底层技术组成,如航行环境与态势感知技术是遥控驾驶、自主驾驶和辅助驾驶的共性关键技术。

随着国内外智能航行技术研发与工程实践的推进,以及国际海事组织自主船舶安全管理规则(MASS CODE)的即将出台,智能航行技术已成为国际海事科技前沿和竞争焦点。

智能航行技术发源于欧洲,欧盟通过三期科技发展计划支持力多个智能航行项目,推进力智能航行技术发展。目前,除了欧盟的挪威、芬兰、荷兰等国外,俄罗斯、日本、韩国走在先行国家之列,形成了一定的竞争优势。

1.2.智能航行技术的价值与意义

价值强调纵向进步,重点在于对行业转型升级所产生的作业与变化;意义突出与国外的横向比较,重点在于航运业自身能力、水平和先进性对强国战略实施的作用与影响。

智能航行技术的价值在于从船员友好和安全、效能、绿色等多个维度来促进航运高质量发展。

船员友好:改善船员工作形态(办公室开船、不用全时值守),减轻驾驶员劳动强度。

安全:为驾驶员和岸基操作员提供航行环境与动态信息、提前预警和避碰建议,避免和减少误操作和不操作,降低船舶配员后总体上减少船舶事故涉事船员规模,既可以有效应对船员供给日益短缺和船舶群死群伤事故时而发生等重大挑战,提高船舶航行的本质安全性。

效能:航路智能规划和智能避碰决策可提高航行效率,降低船舶配员需求可减少船员开支和提高船舱载货率。

绿色:航路智能规划和智能避碰决策可少走“弯路”,从而降低能耗和减少排放,船舶减员也可减少船舶生活垃圾。

智能航行技术的意义在于它的创新与规模化应用会使我国航运打开建设交通强国和航运强国不可替代的新赛道,通过发展智能航运使我国在航运技术竞争和国际规则制定中赢得优势。

我国正走在从航运大国向航运强国迈进的路上,面临的最大挑战是如何从具有规模优势转向规模优势与质量优势并重,而且质量优势要体现在拥有先进、自主的航运技术并对国际航运技术规则制定具有重要影响力。

航运技术先进性体现在多个方面。在航运基础设施建设和港口自动化等领域我国已经走在了世界前列,但在比较性最强的领域——运输船舶技术方面,仍然总体处于跟随、追赶阶段,预期2035年前难以根本改变局面。智能航行技术为我们提供了新的机遇,能够让我们在传统方向继续追赶和缩小差距的过程中在新的方向上实现与领先国家的并行或超越。所以,加快发展智能航行技术意义重大,是交通强国、航运强国建设的重要抓手。

2.我国智能航行技术的主要创新

2.1.我国智能航行技术研发总体情况

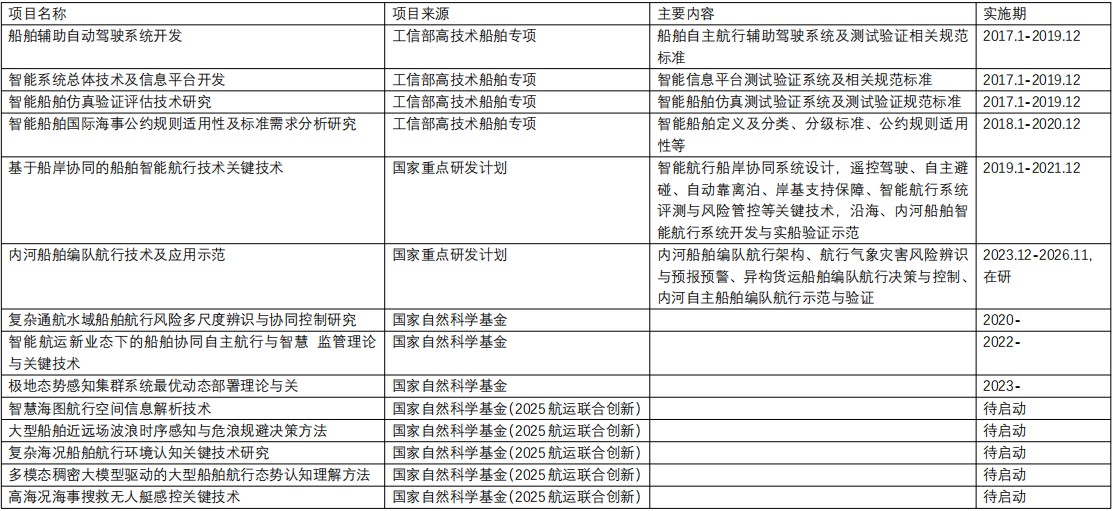

我国智能航行技术研发,主要的项目来源是两个方面:一是国家项目,包括科技部的国家重点研发计划项目、工信部的高技术船舶项目和国家自然基金委的基础与应用基础研究项目;二是自研项目,主要是企业、大学、研究院所和地方科技计划设立的项目。

2017年以来,国家项目与智能航行相关的已达十多项,其中已经完成的超过5项,在研和即将启动的有6项。

2.2.主要技术创新与水平

通过多个项目,我国智能航行技术取得了一系列创新,已实现 “0到1”的系统性技术突破和“1到N”的产业化发展,走在了全球智能航行技术先行国家的行列,实现了关键技术、系统装备和运营技术体系的全面自主可控,自主设计建造了多艘自主船舶,为推进我国智能航运发展、深度参与国际海事组织MASS规则制定和智能船舶国际市场竞争奠定了技术与实践基础。

下面简要介绍已完成的国家重点研发计划项目《基于船岸协同的船舶智能航行关键技术》和工信部高技术船舶专项《智能船舶国际海事公约规则适用性及标准需求分析研究》等项目的重点成果。

第一,突破船舶航行智能感知、避碰自主决策、远程驾控等系列关键技术,形成了船舶智能航行技术体系,实现了关键技术自主可控。

(1)提出了船岸协同的异构异步光电、无线电探测数据时空对齐方法,构建了异源数据信度分配与配准模型,形成单船在赛博空间的唯一可信对象,形成了智能航行态势认知模型和推理空间。

(2)揭示了船岸协同感知可以提升复杂、繁忙航区环境与航行态势认知完备性的规律。

(3)提出了时空演变、本体约束条件下的会遇态势判别模型,建立了以国际海上避碰规则和良好船艺为约束条件、以“改进型”分类回归树为求解方法的避碰决策模型。揭示了基于自主避碰的辅助决策可以明显增强人工驾驶安全的规律。

(4)建立了考虑场景约束与操作负荷的船岸驾控任务分配模型,提出了匹配驾控需求的视觉要素精炼方法和指令序列自修复方法。

(5)构建了万吨级海船自动靠离泊控制的动力学与运动学模型,开发了基于环境载荷干扰预测及运动偏差补偿的最优推力分配控制算法,实现了船舶艏向和位置的鲁棒控制。

第二,研制具有完全知识产权的自主航行、遥控驾驶、高级辅助驾驶、自动靠离泊、船岸协同等系统,实现了系统综合集成和谱系化开发,建造了世界首艘、投入运营最早的自主航行商船“智飞”,实现了锚地至锚地的全航程自主避碰、泊位至泊位的全航程遥控驾驶、全过程无在船人员参与控制的自动靠离泊,使我国成为首个完成智能航行商船自主设计建造的国家,智能航行系统与国内外比较功能更全、技术指标更优。

(1)研制了融合船用雷达、AIS、激光雷达、红外/可见光等数据的感知系统。

(2)研发了自主避碰、遥控驾驶、自动靠离泊、高级辅助驾驶等智能航行系统和兼顾企业运控、政府监管需求的岸基遥控平台,

(3)开发了集遥控驾驶、高级辅助驾驶、自主航行、自动靠离泊等多功能于一体的综合智能航行系统,创建了迭代升级过程中多模融合、人机交互、一键转换、全程辅助支持、人工保底的智能航行系统应用模式。

(4)研发了基于国产密码技术的船岸可信通信系统、智能航行公共信息服务平台和多网多模自适应的船岸通信设备,构建了智能航行指令集和高带宽、低延时的船岸协同“通道”,实现了船岸间身份识别与多源数据的安全、及时、可靠交互。

(5)“智飞”投入商业运行后累计航行1000+航次、50000+海里。与国外智能航行系统比较,其智能航行系统功能更全、技术指标更优。(PPT附表)

第三,创建了智能船舶运营技术体系,填补了智能船舶规范、智能航行系统水平评价标准的国际空白,为智能航行测试验证、运行监管、服务保障等提供了理论方法与技术手段支撑,促进了智能船舶技术产业化发展和智能航运新业态构建。

(1)编制了全球首部《智能船舶规范》并保持更新,构建了“1 规范+N 指南”的标准体系。

(2)研发了智能航行系统仿真测试平台,自主设计建设了840 平方公里智能船舶海上测试场与测试运控平台,形成了测试制度体系。

(3)提出了智能航行安全风险演化的概念模型,揭示了智能化演进中“人为因素下降-信智因素上升”的风险演变趋势,提出了智能航行风险辨识、评估方法监管策略,建立了基于“船长样本集”的智能航行系统技术水平评价方法,形成了《智能船舶风险评估方法》《船舶智能航行交通安全风险评估指南通则》及相关国际提案。

2.3.我国智能航行技术发展预测

2020年,中国航海学会牵头承担了中国科协的《智能航运产业与技术发展路线图》项目,对智能航运发展做出了预测。由于智能航行是智能航运创新的制高点、技术链条的关键点和产业链条的控制点,预测的内容以智能航行方面的居多甚至是主导性的。预测结论是:“十四五”期可以实现的关键技术占比为7.4%,“十五五”期可以实现的占比为74%,其余的18.5%都可在“十六五”期实现。

3.智能航行技术应用现状与挑战

3.1.目前智能航行技术的成熟度与实际应用

基于自主避碰的辅助驾驶技术非常成熟而且不受法规约束,已在沿海、内河得到实际应用,正在向平陆运河、三峡库区和新通道工程推广。

有人在船的遥控驾驶系统和自主航行系统已有两个技术提供商的产品获得中国船级社的形式和产品认证,实际应用效果较好。

无人在船的遥控驾驶系统和自主航行系统还不具备推广应用条件。

3.2.智能航行技术应用面临的主要挑战

我国智能航行技术应用和推广主要面临四个方面的挑战,基础性的挑战是法规制约、基础设施不适应、技术局限性等三个方面。

法规制约:

按照现行国内立法和国际公约标准,自主航行和遥控驾驶都是不合法的。目前的智能航行只能按照部海事局的测试规则来做。国际海事组织启动了将纳入SOLAS公约的MASS规则制定工作,今明两年有望出台。按计划,该规则2028年自愿实施,2032年转为强制规则。俄罗斯已经完成了当前MASS应用的立法。韩国去年初通过了《自主船舶商业化应用促进法》。

除了上述基础立法方面的问题之外,智能航行的监管制度也要建立。

基础设施不适应:

智能航行对航海保障、内河航道和海事监管的基础设施有不同于传统船舶的需求。一是高带宽、低延时的无线通信。二是数字化的航海保障和内河航道助导航服务和气象水文服务。三是与自主航行、遥控驾驶模式以及船舶运行少人化、无人化趋势相适应的交通安全、网络安全监管设施。

技术局限性:

主要是三个方面,一是感知系统的高可信性还有待提升;二是自主避碰模型和算法如何实现安全与效率的统一;三是网络安全保障手段与标准。

当前还有一个阶段性问题,就是航运公司及有关方面对智能航行技术关心观望者居多,原因是其行业价值尚未体现出来,换句话说如何让航运公司感受到应用智能航行技术的好处。 我认为,对此几不必担心也不要着急,随着基础性问题的解决,智能航行技术的行业价值就会得到显现。

4.对策建议

党中央国务院发布的两个交通纲要都对加快发展智能航运提出了明确要求,交通运输部等七部委2019年印发了《智能航运发展指导意见》。当前的问题是在已经取得成绩和优势的基础上,以及2035年前我国可以全面突破智能航运技术的可能性,抓好既有战略决策的落实和具体工作的统筹推进。可喜的是,今年的全国交通工作会议明确了今年要出台《中国智能航运2035行动计划》。

为了制定好这个行动计划,具体提三条建议:

一是建议把统领智能航运技术研发、法规标准、基础设施、人才培养、示范推广等各方面的行动作为该行动计划的定位。

二是把2035年基本建成交通强国作为设定未来十年智能航运发展总体目标的基本依据,把2035年建成国际领先的智能航运系统作为航运领域基本建成交通强国的重要标志。

三是明确我国未来两个五年适度超前、滚动优化的具体目标与主要任务。

2026-2030年的阶段目标:推广应用辅助驾驶技术和有人在船的遥控、自主航行技术,争取全面突破无人在船的遥控和自主航行技术,基本完成重点示范区域航道航保、港口、监管支持无人在船遥控和自主航行的基础设施。基本构建起相关的法律法规与规范体系;初步建立起人才教育与培养体系。

2031-2035的阶段目标:技术的迭代升级,实现辅助驾驶技术和有人在船的遥控、自主航行技术的规模化应用,提升无人在船的遥控和自主航行技术并扩大应用面,实现航道航保、港口、航运服务、海事监管与无人在船遥控、自主航行技术应用的协同,形成比较完善的法律法规与规范体系和人才教育与培养体系。。